影付けですが、その前に「光がどの辺から来るのか」という目印を描いておきましょう。この目印自体は私の高校時代所属していた部活での“癖”でもあるのですが、明確な目印を用意しておくだけでも自分自身の混乱を防ぐことができます。

あらかじめ光と影の境界線をイメージしたものを形にして用意しておくと、作業が少しだけ楽になるかもしれません。

レイヤーを使って一色で塗る、という手段もありますが、それについては「応用編」で。

やり方自体は先の色塗りと変わりはありません、ただ「自動選択ツール」を使って選択範囲を定めて、色を塗っていくだけです。先ほどの作業と違うのは色塗りに使うツールのメインが「塗りつぶし」ではなく「ブラシ」ということだけ。このとき、線画と色を塗る対象のレイヤー以外は非表示にしたほうがやりやすいと思われます。

臨機応変にブラシのサイズを変えて、影を付けていきます。全体の色を「一番明るいところ」と考えて「影」を付けていくとよいでしょう。

個人的には「明るいところ」「影」「もっと濃い影」の三段ぐらいが好みです。そのあたりは画風によって変えていきましょう。細かいところ(というか……「三段も出来ない」狭いところ?)は光と影の二段だけでもいいと思われます。そこは完全に自分自身のセンスとかと相談してください。

ベルトの「金属」部分とか、光りものをイメージさせるものに関しては「影を付ける」というより「光を入れていく」という作業にもなるかもしれません。感覚としては全体が「影(と言っていいのか判断がつきにくいですが)」で、「明るいところ(もとい光っている部分)」と「もっと濃い影」を入れていく感じでしょうか。

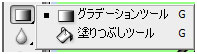

「グラデーションツール」(グラデーションの種類は「描画色から透明に」で)を使って光の部分を多少ぼかした感じにするとよりリアルな印象になるかもしれません(上のイラストだと非常にわかりにくいですが、左の白部分の右上に少しだけグラデーションがかかっています)。が、今回は影などがぼやけたようなイラストじゃないので、今回は致しません。

すべての影付けを終え、それからまた発見した「汚れ」をあらかた取り除けば。

これで色塗りは完了です。

この後は背景の色を好みのものに変えて「加工」の作業になっていくのですが、それは「応用編」の時にでも取り上げましょう。